(Nünnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, Mainz 2022)

Im neuesten Reiseführer der Reihe „Die 50 bekanntesten archäologischen Stätten“ entführen uns Sabine Panzram und Dominik Kloss nach Spanien. Die beiden Altertumswissenschaftler nehmen uns mit auf eine Rundreise durch das beliebte Urlaubsland und stellen uns ihre Auswahl an wichtigen archäologischen Stätten vor. Und Spanien hat kulturell wirklich viel zu bieten. Zeugnisse von Iberern und Keltiberern, von Phöniziern und Puniern, von Griechen und Römern finden sich ebenso wie sehenswerte Bauten der Westgoten oder aus der maurisch-arabischen Zeit.

In der Einführung geben die Autoren einen Überblick über die Geschichte Spaniens von der Bronzezeit bis zur Eroberung durch die arabischen Umayyaden im 8. Jh. n. Chr. Auch gehen sie auf die geographischen und klimatischen Bedingungen der verschiedenen Regionen ein. Einerseits machten reiche Bodenschätze (Kupfer, Zinn, Silber, Gold, Eisen usw.) die iberische Halbinsel für viele Völker attraktiv. Andererseits eigneten sich einige Landstriche besonders gut für die landwirtschaftliche Nutzung. So gedeihen hier optimal Oliven, Wein und Getreide. Zur Orientierung sind dieser Einführung zwei Karten vorgeschaltet. Eine des römischen Hispanien und eine des heutigen Spanien.

Im folgenden Kapitel starten wir unsere Rundreise durch Spanien in Katalonien. Genauer gesagt in Ampurias, nur etwa 35 Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Die Reise führt uns durch die verschiedenen Regionen Spaniens, einschließlich eines Ausflugs nach Mallorca, und endet schließlich in Andalusien. Zu den Orten, die es in diesen handlichen Reiseführer geschafft haben, gibt es Hintergrundinformationen über Geschichte und Forschungsgeschichte und die Autoren gehen ausführlich auf das ein, was den Ort besonders macht.

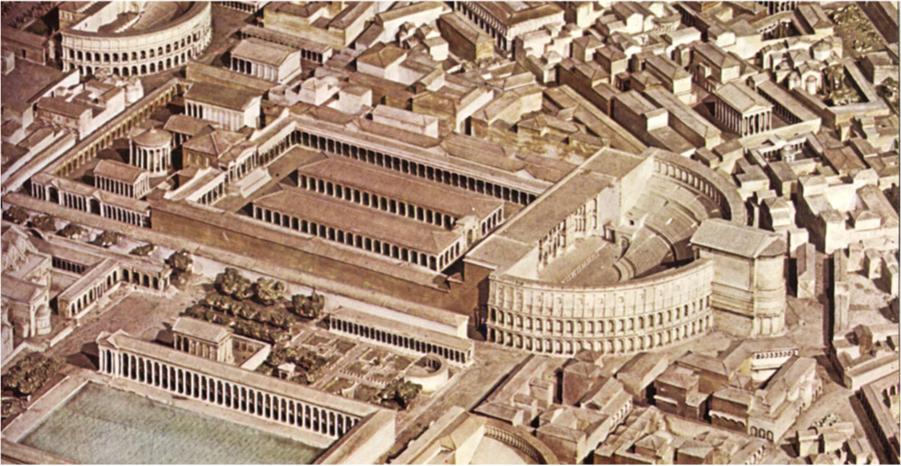

In manchen Orten sind es trotz ihrer einstigen Bedeutung nur wenige sichtbare Reste in versteckten Ecken, wie z. B. in Barcelona, die in den Orten heute noch besichtigt werden können. Daneben gibt es aber auch die großen archäologischen Zonen oder Parks in Zaragoza, Mérida, Itálica in der Nähe von Sevilla oder Baelo Claudia bei Bolonia an der Südspitze der iberischen Halbinsel. Auch begegnen wir natürlich der berühmten Dame von Elche und stehen staunend vor dem imposanten römischen Aquädukt von Segovia. Wichtig für Besucher sind die Informationen zu Museen und archäologischen Stätten, die jeweils am Seitenrand angegeben sind. Ein Glossar und ein Literaturverzeichnis schließen das informative und kurzweilige Buch ab.

Natürlich kann die Beschränkung auf 50 Stätten nur eine kleine subjektive Auswahl unter den hunderten präsentieren, die einen Besuch wert sind. Aber das Buch zeigt nicht nur, dass Spanien in jedem Fall viel mehr zu bieten hat als Sonne und Strand und es macht Lust darauf, mehr über die Geschichte Spaniens und die vielen archäologischen Hinterlassenschaften zu erfahren. Und vielleicht gibt es irgendwann einen zweiten Band.

Sabine Panzram, Dominik Kloss

Die 50 bekanntesten archäologischen Stätten in Spanien

176 Seiten, 108 Abbildungen, 2 Karten

geb. € 20,00 (D) / € 20,60 (A)

ISBN: 978-3-96176-180-7

Das Buch ist unter anderem bei Amazon erhältlich. Ein Klick auf das Bild führt direkt dorthin.