Neben dem Haus der Exedra, das sich durch seine baulichen Besonderheiten unter den Häusern Itálicas hervorhebt, sind die übrigen Häuser der Stadt vor allem durch ihre Mosaiken bekannt.

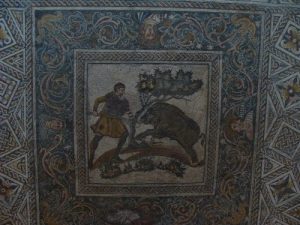

Das Haus des Neptun gehört vermutlich ebenfalls zu den halböffentlichen Gebäuden. Möglicherweise hatte dieses Gebäude eine ähnliche Funktion wie das Haus der Exedra. Zwar ist dieser Komplex noch nicht vollständig ausgegraben, aber er scheint sich auf etwa 6000 Quadratmeter zu erstrecken und hat unter anderem ebenfalls eine Thermenanlage. Im Kaltbad (Frigidarium) befindet sich auch das Mosaik, das der Anlage ihren Namen gegeben hat: Im Zentrum des Mosaiks ist der Meeresgott in Farbe dargestellt. Er ist umgeben von seinen Untertanen: Seepferdchen, Fische, Delfine Krebstiere und allerlei mythische Meeresbewohner. In anderes Mosaik zeigt ein Labyrinth, das ein Bild des athenischen Helden Theseus umgibt. Daran schließt ein Mosaik mit Szenen aus dem Bereich des Bacchus an: tanzende Mänaden, Satyrs, Zentauren.

Die Casa del Patio Rodio, dem Haus mit dem rhodischen Peristyl, wurde ebenfalls noch nicht vollständig ausgegraben. Klar ist aber bereits, dass sich die Räume um mehrere Höfe gruppieren. Ein Hof vom rhodischen Typ, bei dem eine Seite höher ist und die Ebenen durch Treppen verbunden sind, gab dem Gebäude seinen Namen. Auch hier waren einige Räume mit Mosaiken geschmückt. Leider haben sie sich jedoch schlecht erhalten.

Daneben liegt das sogenannte Haus des Hylas, eine ebenfalls nur teilweise ausgegrabene Villa, die noch viele Fragen offenlässt. Das Hauptperistyl mit einem quadratischen Brunnen war auch hier vom rhodischen Typ und der höhere Korridor führte zu einem Speisesaal mit einem Mosaik. In einem Raum dahinter befand sich auch das namengebende Mosaik dieses Gebäudes. Es zeigt die Entführung von Hylas, dem Freund und Waffenbruder von Herkules, durch die Nymphen. Diese Mosaik befindet sich im Provincial Archaeological Museum von Sevilla. In Itálica ist nur der „Rahmen“ mit seinen geometrischen Mustern zu sehen.

(Fortsetzung folgt …)