Während die Kaiserthermen mit ihren weithin sichtbaren Ruinen den meisten Besuchern Triers bekannt sind, versteckt sich zur Mosel hin eine weitere römische Thermenanlage. Diese Barbarathermen – eine der größten Thermenanlagen des römischen Reichs – sind nach 15 Jahren Restaurierungsarbeiten seit 2015 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Literatur:

- H. Cüppers: Die Barbarathermen. In: H. Cüppers (Hrsg.): Die Römer in Rheinland-Pfalz. Lizenzausgabe, (Hamburg 2002) S. 616–620.

- S. Faust: Barbarathermen. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Führer zu archäologischen Denkmälern des Trierer Landes. (Trier 2008) (Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier 35) S. 40f.

- T. Fontaine: Die Barbarathermen. In: H.-P. Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier (Stuttgart 2001) S. 102–113 (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40).

- K.-P. Goethert: Die Barbarathermen. In: Römerbauten in Trier. Führungsheft 20, Edition Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz (Regensburg 2003) S. 76–105.

- G. Stanzl / M. Dodt: Die Barbarathermen in Trier. Ein neues Projekt der Bauforschung – Restaurierung und Präsentation. In: Die Denkmalpflege. Band 63, Nr. 1 (Berlin 2005) S. 39–54.

- W. Weber: Trier, Barbarathermen. Hrsg.: Verwaltung der staatlichen Schlösser Rheinland-Pfalz. Nr. 6, (Mainz 1976)

Um die riesige Thermenanlage zu errichten, mussten 2 Häuserblöcke und eine Straße weichen Sie waren Teil des kaiserlichen Bauprogramms, mit dem Trier im 2. Jh. unter mehreren Kaisern eine repräsentative Ausstattung erhielt. Die Maße von 172 x 240 m machten die Thermen bei Ihrer Errichtung sogar zu den zweitgrößten des Imperium Romanum. Nur die Trajansthermen in Rom übertrafen sie noch.

Der Aufbau der Thermen weist einige Besonderheiten auf, die sich auch bei nordafrikanischen Thermen finden: Wasserbecken zu beiden Seiten des Kaltbades, vorspringende Seitensäle beim Warmbad sowie ein Schwimmbecken, das aus der Nordfront herausragt. Bemerkenswert sind außerdem beheizbare Schwimmbecken, die sich in den Räumen zu Seiten des Warmbades befanden. Diese wurden zwar auch in privaten Badeanlagen der nördlichen Provinzen gefunden, für öffentliche Thermen sind sie allerdings ungewöhnlich.

Nördlich und südlich des eigentlichen Thermengebäudes befanden sich große Höfe, Palästren, die für sportliche Aktivitäten zur Verfügung standen. Nach dem Umkleiden begann der Badegast seinen Besuch im Heißbadesaal (Caldarium). Dafür durchquerte er Kaltbad (Frigidarium) und Warmbad (Tepidarium). Der Rückweg zum Umkleideraum führte dann wieder über Tepidarium und Frigidarium. Daneben gab es in den Thermen andere „Wellness“-Annehmlichkeiten, wie Massage, Schwitzbäder usw.

Große Fenster sorgten für Tageslicht und die Säle waren reich mit geschmückt. Unter der Skulpturenausstattung in Trier finden wir auch Kopien bekannter griechischer Werke, z. B. die sogenannte Amazone vom Typ Mattei.

Laut den Funden wurde die Thermenanlage bis ins frühe 5. Jh. n. Chr. genutzt, als die Anlage offenbar im Zuge der Germaneneinfälle zerstört wurde. Im Laufe der Jahrhunderte dienten die Ruinen wie üblich als Steinbruch und einige Einbauten lassen sich möglicherweise als Kirche deuten.

Den ursprünglichen Namen der Thermen kennen wir nicht. Ihren heutigen Namen erhielt von der Pfarrkirche St. Barbara, die jedoch nicht mehr besteht.

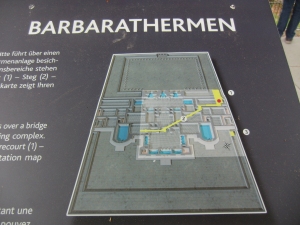

Heute führt ein Steg quer durch die Anlage und der Besucher erfährt an 9 Infotafeln das wichtigste über die Thermen und das römische Badewesen.