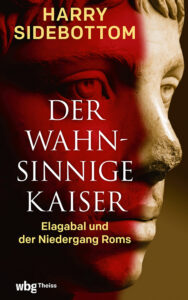

Elagabal, oder besser Marcus Aurelius Antoninus (geboren als Sextus oder Gaius Varius Avitus Bassianus), galt schon in der Antike als Symbol für Dekadenz. Heute ist er allerdings – im Gegensatz zu Caligula oder Nero – weitgehend aus dem kulturellen Gedächtnis verschwunden. Auch, weil sich nur wenige Gelehrte mit ihm beschäftigen. Und so ist Sidebottoms Buch der Versuch, diesen römischen Imperator aus der Vergessenheit zu holen.

Für seine Zeitgenossen und auch spätere römische Autoren galt Elagabal als fremdartig und exzentrisch. Doch entspricht alles, was wir in den antiken Quellen lesen, tatsächlich der Wahrheit? Sidebottoms Buch will der Sache auf den Grund gehen. Er analysiert die drei erhaltenen schriftlichen Quellen – Cassius Dio, Herodian und die Historia Augusta – und zeigt zu jeder Überlieferung, wie glaubwürdig die Quelle ist. Dazu zieht er auch Inschriften, Münzen und archäologische Funde heran. Denn antike Geschichtsschreibung hat nicht viel mit der Schilderung von Fakten zu tun, sondern gleicht eher einem historischen Roman: Es werden keine Quellen genannt, und viele Episoden oder Dialoge werden einfach erfunden. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Biografen zur römischen Elite gehörten, die Elagabal mit seinem Verhalten oft vor den Kopf stieß.

Doch wie begann alles? Am Anfang steht die Flucht Elagabals und seiner Familie aus Emesa. Seine Großmutter, Julia Maesa, war die Schwester von Julia Domna – der Frau von Septimius Severus und Mutter von Caracalla. Vermutlich war es auch seine Großmutter, die die Fäden zog. Zum Zeitpunkt dieser Flucht war Elagabal erst 13 oder 14 Jahre alt. Ebenfalls zu der Gruppe gehörten seine Tante und deren 9 Jahre alter Sohn, dem späteren Kaiser Severus Alexander. Vieles deutet darauf hin, dass es sich um eine Herrscherfamilie aus Emesa handelte – Könige, die unter Caesar oder Augustus das römische Bürgerrecht erhalten hatten.

Es gelang der kleinen Gruppe, die Elagabal als unehelichen Sohn Caracallas präsentierte, eine in der Nähe stationierte Legion zu einem Aufstand gegen Caracallas Nachfolger Macrinus aufzustacheln und Elagabal zum Kaiser auszurufen. Macrinus wurde schließlich besiegt. Elagabal wurde zwar recht schnell vom Senat bestätigt, ließ sich aber sehr viel Zeit, nach Rom zurückzukehren, wo er auch aufgewachsen war. Danach verließ er die Stadt nicht mehr.

Von Anfang an ignorierte der junge Kaiser römische Gepflogenheiten – er betonte in seinem Verhalten die orientalischen Traditionen seiner Heimat. Sidebottom warnt zwar davor, unsere heutigen Werturteile auf die Antike zu übertragen, zeigt jedoch, wie Elagabal nach und nach die römische Elite gegen sich aufbrachte.

Bevor man sich der Frage widmen kann, warum Elagabal diese Elite gegen sich aufbrachte, muss man sich zunächst damit beschäftigen, wie das römische Kaisertum im Zusammenspiel mit den verschiedenen Institutionen und Bevölkerungsschichten funktionierte. Der Autor geht darauf im Kapitel „Macht“ ein. Was erwartete man von einem Kaiser? Auf welche „Wählergruppen“ musste ein Kaiser Rücksicht nehmen? Welche Entscheidungen traf der junge Kaiser? Und vor allem: Wo lagen die Grenzen kaiserlicher Macht?

Man erwartete von einem Kaiser beispielsweise, dass er heiratete und Nachfolger hatte. Gegebenenfalls half man mit einer Adoption nach. Mindestens drei Ehefrauen sind belegt, darunter zweimal die Vestalin Aquilia – ein unerhörter Frevel. In dem Kapitel „Religion“ geht Sidebottom darauf ein, was wir über die Kultpraktiken des Gottes Elagabal wissen, und macht deutlich, dass wir den schriftlichen und materiellen Quellen zwar einiges über die äußeren Formen des Kultes entnehmen können, über den Glauben an sich jedoch nur wenig wissen. Der Kaiser war seit frühester Jugend Priester dieses Gottes, der in Form eines schwarzen Steins verehrt wurde, und wollte ihn sogar über Jupiter stellen. Für Römer undenkbar, denn Jupiter war der Garant für Roms „Herrschaft ohne Ende“.

In den antiken Quellen nehmen die Schilderungen von Elagabals sexuellen Vorlieben breiten Raum ein, sein „weibisches“ Verhalten sowie seine Personalpolitik, die seinen Sexualpartnern hohe Ämter einbrachte. Der Autor prüft jede Überlieferung auf ihre Plausibilität und macht immer wieder deutlich, warum welcher Autor den Kaiser genauso schildert, wie er es tut, und dass diese Überlieferungen mit Vorsicht zu bewerten sind.

Schließlich jedoch hatte Elagabal den Bogen überspannt, und selbst seine Großmutter wandte sich wohl gegen ihm. Zunächst sorgte man dafür, dass er seinen Cousin adoptierte und damit als Nachfolger bestimmte. Eine Entscheidung, die er vermutlich bald bereute, wie Sidebottom plausibel erklärt. Denn schnell erfreute sich der jüngere Mitkaiser immer größerer Beliebtheit. Elagabal soll mehrfach versucht haben, ihn zu beseitigen. Doch am Ende war es Elagabal selbst, der getötet wurde – von seinen eigenen Soldaten, der Prätorianergarde. Man gönnte ihm nicht einmal eine vernünftige Bestattung, sondern warf ihn in den Tiber.

Das Buch besticht durch seine erfrischend humorvolle Sprache. An dieser Stelle möchte ich auch einen Dank an den Übersetzer Jörg Findling aussprechen – er hat das äußerst kurzweilig geschriebene Buch wunderbar übertragen.

Der wahnsinnige Kaiser (Gebundene Ausgabe)Elagabal und der Niedergang Roms

von Harry Sidebottom (Autor)

Theiss in der Verlag Herder GmbH

Auflage 2025

Gebunden mit Schutzumschlag

400 Seiten

ISBN: 978-3-534-61036-5