Heute kann man auf Capri Reste von verschiedenen römischen Villen besichtigen. Ob alle diese Villen zu den bei Tacitus erwähnten zwölf römischen Villen des Tiberius gehörten, ist nicht gesichert. Vor allem bei der größten dieser Villen, der sogenannten Villa Jovis, geht man allerdings davon aus, dass Tiberius von hier aus von 26 n. Chr. bis zu seinem Tod 37 n. Chr. über sein Reich herrschte.

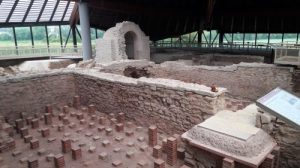

Die Villa Jovis liegt auf dem Monte Tiberio, einem senkrecht zum Meer abfallenden Felsen im Nordosten Capris. Sie nimmt mit ihren ca. 7000 qm Fläche den ganzen Felssporn ein. Der beengte Raum zwang den Architekten dazu, die Räume auf mehreren Terrassen anzulegen. Da der Felsen keine natürliche Quelle besaß, wurde die festungsartige Villa außerdem um eine Zisternenanlage herum errichtet, die 8000 Kubikmeter fasste. Schon die gewaltigen Substruktionen zeugen von der Einzigartigkeit der Anlage. Insgesamt verteilten sich die Räume auf acht Stockwerken, die über Rampen und Treppen miteinander verbunden waren.

Im Südwesten der Villa führte eine Rampe zum Eingangsbereich und dann weiter nach oben zu den Korridoren, die zum einen nach Westen zu den Wohnräumen der Bediensteten und der Küche führten und zum anderen an der Südseite – entlang an einer Badeanlage – zu den Räumen des Kaisers in den zwei obersten Stockwerken im Osten und Norden der Anlage. Im Osten finden wir große Säle – möglicherweise Bibliotheken – und einen halbkreisförmigen Raum mit großen Fenstern, die den Blick auf das Meer freigaben. Als Speisesaal diente vermutlich einer der Räume im nördlichen Bereich der Villa. Außerdem gelangte man von diesem nördlichen Wohnbereich über eine Rampe zu einer sogenannten Ambulatio, einem Wandelgang, von dem aus man zum Golf von Neapel blicken konnte.

Außer dem ca. 40 Meter hohen Zentralbau der Villa Jovis gehörten zu dieser Villenanlage Wälder und Gärten sowie ein Signalturm für die Kommunikation mit dem Festland und Rom.

Von der Ausstattung der Villa ist leider nicht mehr viel erhalten, aber die Ausgrabungen lassen darauf schließen, dass alle Stockwerke mit Fresken und Fußbodenmosaiken versehen waren. Der Boden der Hauptterrasse bestand aus verschiedenfarbigen Marmorplatten. Viele Funde fanden im Lauf der Zeit ihren Weg in verschiedene Museen. Dazu gehört ein Mosaikfußboden in Neapel (Museo di Capodimonte) und der sogenannte Capri-Altar in London (British Museum).

Die Villa Jovis ist die wichtigste archäologische Sehenswürdigkeit auf Capri. Allerdings ist sie nur zu Fuß zu erreichen. Der Fußweg von der Piazzetta in Capri aus dauert etwa eine Stunde.

Literatur:

- Ein Führer für die antiken Denkmäler der Insel Capri

- Clemens Krause, Villa Jovis. Die Residenz des Tiberius auf Capri. Zabern, Mainz 2003

- Harald Mielsch, Die römische Villa, Beck, München 1987, 142 – 148

- Erika Brödner, Wohnen in der Antike, WBG, Darmstadt 1989, 223 – 225

Siehe auch: https://www.zaw.uni-heidelberg.de/hps/klarch/institut/villa_jovis.htm

(Fortsetzung folgt …)