(Nünnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, Mainz 2018)

Das Europäische Kulturerbejahr 2018 gab den Anstoß zu einer neuen Buchreihe des LVR-LandesMuseum Bonn, die einen „Blick in die Sammlung“ bieten soll. Der erste Band widmet sich dem Thema „Spätantike und frühes Christentum“.

Im ersten Teil des Buches zeigen verschiedene Aufsätze, welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen das römische Imperium vom mittleren 3. bis zum 6. Jahrhundert erschütterten. Zunächst stellt Konrad Vössing „Bonn in der Spätantike“ vor und nimmt uns mit auf einen „Spaziergang durch das spätantike Bonn“. Sabine Schrenk widmet sich der „Ausbreitung des Christentums zwischen Mainz und Xanten“. Weitere Essays stellen „Die Ursprünge des Bonner Münsters in spätantiker und frühmittelalterlicher Zeit (Sabine Schrenk und Frank Albert), „Grabsitten in Spätantike und frühem Christentum“ (Petra Linscheid) und „Frühchristliche Grabinschriften als Zeugnisse für die Lebensverhältnisse im Rheinland“ (Winfried Schmitz) vor.

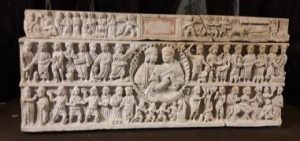

Anhand von ausgewählten Stücken bietet der zweite Teil des Buches einen „Blick in Sammlung“ des Bonner Museums. Unterteilt in die Themen Politik, Gesellschaft, Religion und Grabsitten vertiefen die in hochwertigen Bildern und informativen Texten vorgestellten Objekte die historischen Zusammenhänge, die uns die Essays des ersten Teils nähergebracht haben.

Insgesamt startet diese neue Reihe vielversprechend. Der erste Band zeichnet sich durch gut geschriebene und sehr informative Texte aus und die vorgestellten Objekte bieten eine Auswahl an Stücken, die sich durch ihre Qualität oder ihren Informationsgehalt hervorheben.

Die Reihe erscheint im Nünnerich-Asmus Verlag und ist im Buchhandel erhältlich.

Spätantike und frühes Christentum

LVR-LandesMuseum Bonn – Blick in die Sammlung

Gabriele Uelsberg, Sabine Schrenk, Konrad Vössing (Hrsg.)

€ 29,90 (D) / sFr 29,90 / € 30,80 (A)

248 Seiten, 150 Abbildungen

ISBN: 978-3-961760-46-6

Das Buch ist unter anderem bei Amazon erhältlich. Ein Klick auf das Bild führt direkt dorthin.