In seinem aktuellen Buch steuert der Archäologe Patrick Schollmeyer einen weiteren Führer zu der Reihe „Die bekanntesten archäologischen Stätten …“ des Nünnerich-Asmus-Verlags bei. Diesmal geht es auf die griechischen Inseln:

- Die Ionischen Inseln

- Die Saronischen Inseln

- Euboia

- Die Kykladen

- Die Nordägäischen Inseln

- Die nördlichen und südlichen Sporaden

- Die Dodekanes-Inseln

Kreta wird hier ausgespart, da für diese Insel ein eigenes Buch in Planung ist.

Während wir über die Geschichte der großen Stadtstaaten wie Athen, Korinth oder Sparta und über viele Heiligtümer auf der Peloponnes und dem griechischen Festland recht gut informiert sind, fehlen uns für die griechischen Inseln Quellen wie die Reisebeschreibungen des Schriftstellers Pausanias (2. Jh. n. Chr.). Und auch die in mittelalterlichen Klöstern kopierten antiken Quellen beschäftigen sich meist nicht mit den politischen Ereignissen der griechischen Inseln, sofern sie nicht mit den „weltpolitischen“ Entwicklungen zu tun hatten. Was wir über ihre Geschichte wissen oder vermuten können, fasst P. Schollmeyer in der Einführung zu seinem Buch zusammen.

Unsere Reise führt uns zunächst auf die Ionischen Inseln, genauer gesagt nach Korfu. Zwar gibt es hierzulande auch Funde aus neolithischer Zeit, aber ins Licht der Geschichte tritt diese Insel erst im 8. Jh. v. Chr., als der Stadtstaat Korinth hier eine Kolonie gründet: Kerkyra. In der Neuzeit verzauberte die Insel Kaiserin Sissi und Kaiser Wilhelm I., deren „Achilleion“ ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Das wohl bekannteste antike Heiligtum Korfus war der Athena geweiht. Von ihrem Tempel stammt der Giebelschmuck, der ein Highlight des Archäologischen Museums ist. Er zeigt im Zentrum Medusa mit ihren Kindern Pegasus und Khrysaor, flankiert von zwei Panthern.

Ebenfalls zu den Ionischen Inseln gehören Ithaka, die legendäre Heimat des Odysseus, sowie Lefkada, wo sich die Dichterin Sappho aus Liebeskummer von einem Felsen gestürzt haben soll.

Der Tempelbezirk, malerisch auf einem Bergsattel gelegen, ist ein lohnenswertes Ziel für einen Tagesausflug von Athen. Salamis hingegen ist bekannt als Schauplatz der bedeutenden Seeschlacht von 480 v. Chr., bei der die Griechen die Perser besiegten.

Weiter geht die Reise zu den Saronischen Inseln, von denen Aigina und Salamis besonders hervorstechen. Von diesen beiden Inseln erfahren wir auch einiges bei Pausanias. Wer an Aigina denkt, hat vermutlich sofort die Giebelfiguren vor Augen, die zu den bekanntesten Stücken der Münchner Glyptothek gehören. Sie stammen vom malerisch auf einem Bergsattel gelegenen Tempel der Aphaia. Schon um 1400 v. Chr. gab es hier eine Kultstätte, wie Keramik und Tonfiguren nahelegen. Die damals verehrte Naturgottheit wurde offenbar im 6. Jh. v. Chr. mit der Nymphe Aphaia gleichgesetzt. Ihr Tempelbezirk ist in jedem Fall einen Tagesausflug wert, wenn man sich in Athen aufhält. P. Schollmeyer zeigt jedoch, dass die Insel noch mehr zu bieten hat und man sich vielleicht doch ein paar Tage Zeit nehmen sollte.

Salamis hingegen ist bekannt als Schauplatz der bedeutenden Seeschlacht von 480 v. Chr., bei der die Griechen die Perser besiegten. Außerdem war diese Insel die Heimat des Aias, den Homer als einen der tapfersten unter den griechischen Kriegern vor Troja pries. Auch diese Insel kann von Athen aus in einem Tagesausflug besucht werden.

Nur einen Katzensprung vom griechischen Festland entfernt liegt Euboia, die nach Kreta größte griechische Insel. Hier bildeten sich zwei Machtzentren aus: Chalkis und Eretria. Die antiken Reste von Chalkis sind weitestgehend unter der modernen Stadt verborgen. Mehr zu sehen gibt es in Eretria, wo man über das Stadtgebiet verteilt immer wieder auf archäologische Reste stößt. Die größte zusammenhängende archäologische Zone liegt in der Nähe des Museums, das einen guten Ausgangspunkt für die Besichtigungen bildet.

Reste eines größeren heiligen Bezirks haben sich in der Nähe des Dorfes Amarynthos erhalten. Und vor dem Kap Artemision im Norden Euboias fanden Taucher eine bronzene Statue des Zeus sowie ein bronzenes Pferd mit zugehörigem Jockey. In einem weiteren Kapitel geht Schollmeyer auf die Bestattung eines offenbar hochrangigen Mannes in Lefkandi ein.

Die Kykladen, eine der größten Inselgruppen, bestechen durch ihre berühmten Inseln Santorini, Naxos, Delos und Mykonos. Als minoisches Pompeji gilt eine Siedlung bei Akrotiri auf Santorini. Eine Siedlung, von der bis heute aber tatsächlich nur ein Teil ausgegraben und erforscht ist. Doch die gut erhaltenen Häuser und Wandmalereien sind ein Muss für viele Kreuzfahrtpassagiere. Aber auch Alt-Thera ist einen Ausflug wert.

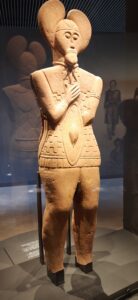

Das geografische Zentrum der Kykladen ist Paros, dessen in der Antike beliebtem Marmor im Buch ein eigenes Kapitel gewidmet wurde. Auf Naxos erwarten den Besucher Reste mehrere Tempel: das Heiligtum des Apollon bei der Inselhauptstadt, der Tempel von Yria, der die Entwicklung ionischer Tempel Architektur zeigt, der Tempel für Demeter und ihre Tochter Kore in Sangri. Auch auf Naxos gibt es Marmorsteinbrüche. Dieser Marmor wurde vor allem für die großen Jünglingsfiguren verwendet, die viele Heiligtümer und Gräber schmückten.

Ein Muss für archäologisch Interessierte ist auch Delos mit seinen Heiligtümern. Man erreicht die Insel von der Urlaubsinsel Mykonos aus. Das Hauptheiligtum von Delos ist Apollon geweiht und eines der großen panhellenischen Heiligtümer. Die einstige Pracht kann heute nur noch erahnt werden, aber auch die vorhandenen Reste sind für Besucher durchaus überwältigend. Nicht umsonst ist dies einer der längsten Abschnitte des Buches. Es zeigt, wie viel diese Insel zu bieten hat und dass ein Tag eigentlich viel zu kurz für einen Besuch ist.

Weniger frequentiert, aber nicht minder interessant sind die Nordägäischen Inseln. Thasos war nicht nur für seinen Marmor bekannt, sondern kam auch durch Gold, Silber und Kupfer zu Wohlstand. Hier lohnt sich ein ausgiebiger Spaziergang, um die noch heute sichtbaren Reste der antiken Stadt Thasos zu entdecken – ein Spaziergang, der in diesem Buch ausführlich beschrieben wird. Vor allem aber ist das Kabirion auf der Insel Samothrake einen Besuch wert, ein Heiligtum, das den geheimnisvollen Großen Göttern geweiht ist. Auch hier nimmt uns der Autor auf einen Rundgang mit.

Unter den Ostägäischen Inseln fasst P. Schollmeyer Lesbos, die Heimat der Dichterin Sappho, und das durch Wein und einem als Heildroge verwendeten Harz reich gewordene Chios zusammen.

Die Inseln Skyros und Ikaria werden teilweise zu den Ostägäischen Inseln gezählt. Sie gehören aber auch zu den südlichen Sporaden. Auf Skyros versteckte sich der Legende nach Aias in Frauenkleidern, um seinem sicheren Tod vor Troja zu entgehen. Aber der listige Odysseus lockte ihn aus der Reserve. Ikaria wiederum verdankt ihren Namen Ikaros, dem Sohn des Daidalos, der bekanntermaßen nicht auf seinen Vater hörte und auf der Flucht von Kreta abstürzte und hier begraben worden sein soll.

Vor allem Samos lohnt jedoch einen Besuch. Das Heraion, ein der Göttin Hera geweihtes internationales Heiligtum mit einem gigantischen Tempel, ist ein absolutes Highlight.

Die letzte Inselgruppe, die im vorliegenden Buch präsentiert wird, sind die sogenannten Dodekanes-Inseln. Hierzu gehört z. B. Patmos, wo Johannes die Apokalypse geschrieben haben soll und sich heute ein eindrucksvolles Kloster erhebt. Vor Kalymnos bargen Schwammtaucher schon so manche Bronzestatue und auf Kos wirkte im 4. Jh. v. Chr. der Arzt Hippokrates. Noch heute verpflichten sich Mediziner in ihrem nach ihm benannten Eid, immer zum Wohl des Patienten zu handeln. Die wichtigste archäologische Stätte auf Kos ist jedoch das Asklepios-Heiligtum, das sich über mehrere Terrassen erstreckt.

Eines der 7 Weltwunder der Antike befand sich auf Rhodos: der Koloss des Sonnengottes Sol. Umstritten ist in der Forschung bis heute, wo genau er aufgestellt war. Eher unwahrscheinlich ist allerdings eine breitbeinige Aufstellung über der Hafeneinfahrt.

Wer die griechischen Inseln bereist, kommt meist über Athen. Dies sollte man zu einem Besuch der Athener Museen in Athen nutzen, in denen man viele der Meisterwerke bewundern kann, die auf und vor den in diesem archäologischen Reiseführer vorgestellten Inseln gefunden worden. Insgesamt hat P. Schollmeyer wieder einen unterhaltsamen historischen und archäologischen Überblick vorgelegt.

ISBN: 978-3-96176-247-7

208 Seiten, 129 Illustrationen